写真はLay代表 野村里奈. 東証一部上場メーカーに17年勤務後した後に独立. 経営学修士.

マインドフルネスのビジネスにおける効用

まずはお気軽にご相談ください

マインドフルネスがビジネスの場でも注目されるようになりましたが、「実際にはどんなもの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。ネットや本で調べても、イメージがつかみにくいこという方も少なくありません。専門知識や経験は一切不要です。気になることや素朴な疑問など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。企業さまのご希望に寄り添った、柔軟なプランをご用意しています。

マインドフルネス瞑想ガイド動画

Layの代表の野村里奈がガイドするマインドフルネス瞑想動画を公開しています。

企業向けマインドフルネス研修

3,500人以上のビジネスパーソンと、1,850人以上の大学生・専門学校生にマインドフルネスと瞑想を教えた実績を持ち(2024年2月現在)、その受講者からのフィードバックをもとに開発したLay®オリジナルのマインドフルネスプログラム。マインドフルネスの意味や効果、普及の背景などを理解する理論と、瞑想などの実践を組み合わせて進められる点が特長です。また、研修講師は、ビジネス経験の豊富なLayの代表が務めます。

マインドフルネスとは、「今ここをありのまま」に観ている心の状態のことです。ビジネス界では欧米を中心にマインドフルネスの有効性が広く認められており、大企業でも取り入れられています。また、これまでは個人にもたらす効果のみに焦点が当てられてましたが、企業やチームでマインドフルネスを取り入れるチームでのメリットも注目されてきています。

私たちは普段「今ここ」「ありのまま」を観ていない

私たちは普段、あふれる情報の中で、無意識的に考え事をしています。研究によれば、人は起きている時間のうち約47%を、実際に取り組んでいること以外の何かについて考えながら過ごしているそうです。言い換えれば、多くの人は「自動操縦」状態で動いています。いわゆるマインドレスネスと呼ばれる状態です。マインドレスな状態の時には、経験した事象をありのまま捉えるのではなく、過去の経験に基づく憶測を紐付けて思考したり、怒りや悲しみなどのネガティブな感情の抑圧や逃避、もしくは、感情に駆られた行動を取りがちです。

マインドレスな状態が引き起こすこと

- 慢性的なストレスやバーンアウト

- 自らの注意と行動の対象を意図的に決められず、その場に相応しくない反射的な行動をしたり、融通が効かなくなる

- 気分が落ち込む

- 怒りが鬱積したり、攻撃的になったり、受動的攻撃行動を取る

マインドフルな状態になると起こる変化

- 有害なストレスから自分自身を守ることができる

- 自らの注意と行動の対象を意図的に決めたり、その場に相応しくない反射的な行動を抑え、臨機応変に対応する能力である「自己制御力」や、過去の経験からの学習をもとに「最適な意思決定を下す能力」が高まる

- 安定した穏やかな気分になる

- ある種のインプットを脅威と解釈する可能性が低くなり、攻撃性が弱まる

マインドフルネスとマインドフルネス瞑想は混同されがちですが、マインドフルネス瞑想は、マインドフルになるための手法の一つです。マインドフルネスな状態になるには、例えば、「今ここ」に意識的に注意を向けるなど、日常生活で取り入れることのできる、瞑想以外の手法も無数に存在します。

マインドフルネス瞑想

代表的なマインドフルネス瞑想

マインドフルネス瞑想には、さまざまな種類がありますが、代表的なのは呼吸瞑想です。呼吸に注意を向け、思考が浮かんできたら、思考している事実に気づいて(思考を追いかけたり、良し悪しの判断をせずに)、再び呼吸に注意を戻します。(思考が浮かぶのは自然なことであり、「無」になる必要はありません。)

マインドフルな状態になると起こる変化

近年の研究結果からは、主観的な判断をせずに、意識を「今この時」に集中させること(すなわちマインドフルネス)によって、脳に変化が生じるという科学的根拠が得られています。マインドフルネス瞑想は、脳を健全に保ち、有害なストレスから自分自身を守るための方法であり、自己制御と意思決定能力を支えるための方法です。

瞑想以外の手法

マインドフルな状態とは、集中と感知という2つのスキルによってもたらされます。「集中(focus)」とはいま自分がしていることに専念する能力であり、「感知(awareness)」とは自分の意識の状態を認識し、気を散らす物事を捨て去る能力のことです。マインドフルネスは、ただ座って行うだけの行為ではなく、「意識を鋭敏・明晰にすること」です。そのため、日常生活で取り入れることのできる、瞑想以外の手法が無数に存在します。例えば、「マインドフルに働く」。オフィスに着いた瞬間から、自分が行うすべてのことに集中と感知を用います。目前の作業に集中し、自分の内外に生じる邪魔・雑念を感知して捨てる。それによってパフォーマンスが高まり、ミスが減り、創造性が高まるのです。

複雑で変化の激しい時代において、企業は、不確実性に向き合い、新しい価値を作って行かなければなりません。かつてのように、既存の仕組みの中で、トップダウンで社員がその指示に忠実に従うことによって価値を創出することは難しくなっており、社員一人一人の創造性を高めることが重要になってきています。社員一人一人の創造性を高めることを阻む要因は様々ですが、その中でも影響が大きく、Layのプログラムの中でもニーズが高い「職場のストレス」および「職場でのコミュニケーションの不活性化」について、マインドフルネスの効用をご紹介します。

職場でのストレスとマインドフルネス

職場には様々なストレスが存在しています。もちろん、ストレスが全て悪いものというわけではありません。自己を高めていく過程で、良い刺激となり、学習効果が高まったり、自己成長を促進するストレスもあります。

一方、自分を脅迫的に追い込み、自らの意思とは無関係に過剰行動を続けた延長線上に生じるストレスには、対処や予防が必要です。放置することで、慢性的なストレスやバーンアウト(燃え尽き症候群)につながります。バーンアウト(燃え尽き症候群)は、日本では個人レベルの問題と位置付けられることも多いですが、WHO(世界保健機関)にも正式に認められた問題です。また、経済的、情緒的代償も大きいため、それに対処する責任は、個人から企業などの組織へと移っています。

職場でのストレスの分類

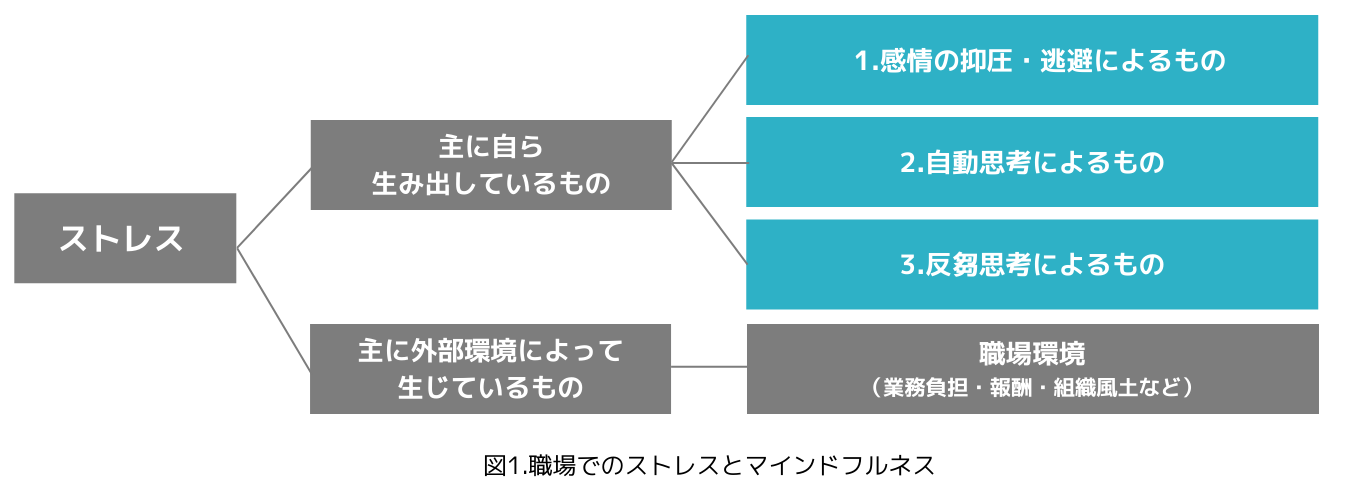

職場でのストレスの分類と、マインドフルネスの実践が影響を与えうる項目についてご説明します。(図1.職場でのストレスとマインドフルネス)

職場でのストレスには、自分自身の解釈の仕方などによって「主に自ら生み出しているストレス」と、職場環境などの「主に外部環境によって生じているストレス」があります。

そして、「主に自ら生み出しているストレス」には、「感情の抑圧・逃避によるストレス」「自動思考によるストレス」があり、「主に外部環境によって生じているストレス」には、業務負担、報酬、組織風土などの「職場環境」があります。

上記2つのストレスの中で、マインドフルネスの実践によって変化が期待できるのは、「感情の抑圧・逃避によるストレス」「自動思考によるストレス」です。次の項目で詳しく見ていきましょう。

マインドフルネスの実践により変化が期待できる職場でのストレス

1.感情の抑圧・逃避によって生じるストレス

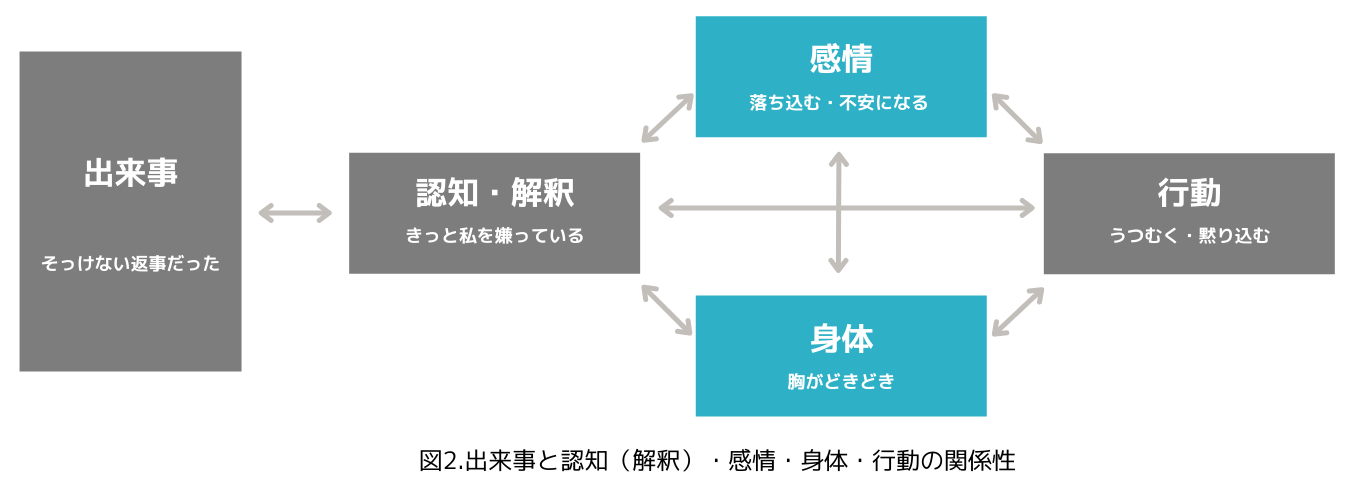

職場でのコミュニケーションや出来事に対し、私たちはそれぞれに認知や解釈を無意識的に行なっており、その結果、さまざまな感情が生じています。(図2.出来事と認知(解釈)・感情・身体・行動の関係性)

その中でも、怒り、恐怖、悲しみは、私たちの日々の生活の中で常に見られる感情ですが、私たちは、一方では、それらの感情を抑え込んだり、逃れようとし、もう一方では、感情に突き動かされて行動するなど、自分の感情と向き合うことを避けがちです。

感情に向き合わなければ、その感情が解消されることはありません。例えば、怒りの感情を抑圧しても、その感情が消滅することはなく、むしろ怒りが鬱積して、いっそう攻撃的になったりします。この心の姿勢は、結果として大きなストレスを生み、その人自身の健康と幸福に悪影響を及ぼすだけでなく、人間関係が蝕まれるなど、仕事にも大きな影響を及ぼします。

このような不快な感情に対処する手段として活用出来るツールの一つが、マインドフルネスです。一部で、マインドフルネスが「感情と距離を置くための手段」と誤解されていますが、実はその逆で、「私たちが自らの感情と結びつくのを助ける役割」を果たします。マインドフルネスのアプローチに則って、感情や身体に注意を向けることで怒りを大きく膨れ上がる前に感じることができれば、その感情にどのように対処すべきかについて、意識的な選択が可能になります。

出典:ハーバード・ビジネス・レビュー「いまこそマインドフルネスを実践する好機である 自分の感情と向き合い、上手に対処する方法」

2.自動思考によって生じるストレス

私たちは何かの事象に対して、「きっと起きるはずであり、それが起きたらひどいことになる」とただ思い込みむことがあります。これは自動思考と呼ばれるもので、状況に対応して非常にすばやく、自分の意志とは関係なく自動的に湧き出る思考を指します。この思考は、マインドレスな状態の時に発生し、それがストレスにつながります。

反対にマインドフルになるとは、その事象が「そもそも起こり得ない可能性さえあり、たとえ起きたとしても実際には有益かもしれない」ことを示す、新たな理由を探すことです。そうすると、ストレスは消えてなくなります。

3.反芻思考によって生じるストレス

私たちは過去の辛い経験を思い出して、気持ちが滅入ることがあります。このように、不快な経験を何度も思い出し、気持ちを滅入らせることを反芻思考と呼びます。反芻思考は決して生産的ではなく、反芻思考を持つ人はストレスに弱い傾向があると言われています。

ここでも、マインドフルになることで、思考に対するメタ認知的気づきを高めることによって、ある程度自動化された反芻思考に気づき、距離を置くことができるようになります。

職場でのコミュニケーションとマインドフルネス

複雑で変化の激しい不確実な時代において、価値を創造していくためのコミュニケーションとはどのようなものでしょうか。多様な経験やスキルと持つメンバーが集まるチームの創造性を高めるためには、活発なコミュニケーションが欠かせません。メンバーの価値観や専門性、立場が異なる中でのコミュニケーションは、時にコンフリクト(対立)が生じることもありますが、むしろ、健全なコンフリクトは、創造性や生産性を高めます。互いにアイデアを出し、共通のゴールに向けて最も効果的な進め方を模索しているチームは、懸念材料を表面化させ、各人各様の視点から見解を提供し合います。このプロセスが、創造性やゴールの達成に大きく寄与するのです。

職場での健全なコンフリクトを阻害する要因

しかし、実際の職場では、健全なコンフリクトの実現が妨げられているケースが少なくないようです。以下に主な2つの原因をご紹介します。

1.対立を避けるため、そもそもコミュニケーションを最小限に抑える

仕事での対立は大きなストレスになり得るため、避けたいと思っている人は多いのではないでしょうか。私たちの多くは、少々の不満や意見の食い違いがあっても、心の内に留めて状況を受け流すことが少なくありません。仕事をスムーズに進めるために、一見適切な判断のように見えますが、実は内側で大きな葛藤を生み出します。「あの人はいつも私の意見を遮ってくる。意見をしてもきっとまた遮ってくるだろうから意見を言うのはやめよう。」など、一人で思考を巡らせて不満を感じ、過去のことを頭の中で反芻したり、これから起こることについて考えすぎたりします。これが溜まりに溜まると、個人だけでなく、組織全体に悪影響を及ぼします。

出典:Harvard Business Review Business Communication Get Over Your Fear of Conflict

2.コミュニケーションの際、メンバー同士の意見の不一致を攻撃や脅威と捉える

職場やチームでのコミュニケーションの際、相手の表情や言動などある種のインプットをそれを自分に対する攻撃や脅威と解釈すると、互いの言動にいちいち腹を立てるようになり、意見の不一致を攻撃と捉えたり、脅威だと感じるようになります。こうした個人的な摩擦を放置していると、リレーション・コンフリクトと呼ばれる感情の対立に至り、従業員の有効性(effectiveness)やモチベーション、幸福感に負のインパクトを与え、離職率を高め、最終的には、企業の収益減少につながりかねません。

自分も相手も大切にする正直で率直なコミュニケーション

自分も相手も大切にする正直で率直なコミュニケーションが取れるようになれば、お互いに我慢や妥協をすることなく共に価値を創造していく近道になります。自分が我慢するのでもなく、また人に自分の意見を押し付けるのでもなく、適切に自己主張することが大切です。そのためにはまず、マインドフルネスで「今ここ」の自分の感情に客観的に気づくことから始まります。

注意が「今ここ」にないマインドレスネスの状態は、感情に振り回されたり、感情を押し殺す自動操縦モードとも呼ばれ、ビジネス上で気を遣う相手に対しては「怖かったので黙る」、気を遣わない相手には「イライラしたので攻撃的な物言いをする」などの行動を取りがちです。

マインドフルに自分の心の声に気づき、自分の本心が分かってこそ、相手に気持ちを正直に率直に伝えることができるようになります。

また、自分の本心が分かっても、表現することをためらうことがあります。自己肯定感(ありのままの自分を肯定する力)が弱いと、自己主張するときに「嫌われるのではないか」と恐れて自己嫌悪に陥ったり、自己主張することによる罪悪感を感じるとその罪悪感を打ち消すために攻撃的になったりするのです。

ここでも役に立つのがマインドフルネスです。リアルタイムかつ客観的に「今ここ」の恐怖や罪悪感に気づいて眺めている時、ネガティブ思考のネガティブなパワーは弱まるのです。

正直で率直な表現は、時に相手に反発されてしまうようなこともあるでしょう。そんな時には、相手の主張を正しく理解したいという気持ちで、相手の言葉に耳を傾ける、つまりマインドフルに相手の話を聴くことで、お互いの心が触れ合い、新しいコミュニケーションの扉が開かれます。

出典:「マインドフルネス 人間関係の教科書 苦手な人がいなくなる新しい方法 」藤井秀雄著 Clover出版

ウェルビーイングの向上

ウェルビーイングとは、「心身が満たされた状態」を示す言葉です。ウェルビーイングの定義としてよく引用されるのが、1947年に採択されたWHO(世界保健機関)の憲章前文にある定義です。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳)2010年台に入ってから、日本海外を問わず、企業からも注目されています。その主な理由として、次の4つが挙げられます。

1.SDGsが掲げる達成すべき目標の一つ

SDGsとは、2015年に国連が掲げた「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の略称です。このSDGsでは17の目標(ゴール)が掲げられていますが、その一つが「GOOD HEALTH AND WELL-BEING」になります。日本語では「すべての人に健康と福祉を」です。SDGsに積極的に取り組む企業も増えており、ウェルビーイングが注目される一つの要因になっています。

2. 働き方改革への取り組み

働き方改革という言葉はすでになじみのある方が多いと思います。厚生労働省は「働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指す」としています。

特にウェルビーイングという言葉は使われていませんが、働き方改革の目指すゴールがウェルビーイングとも言えるので、注目される要因になっています。なお、働き方改革とは別の話となりますが、日本政府の骨太方針2021に「政府の各種の基本計画等について、Well-beingに関するKPIを設定する」という一文が入りました(参考:経済財政運営と改革の基本方針 2021(骨太方針)p.37│内閣府)。今後、ウェルビーイングという言葉が一層注目されることになるでしょう。

3. 健康経営の取り組み

従業員の健康管理を重要な経営課題の一つとして経営的な視点で向き合う企業が増えています。健康経営は、「従業員の健康保持や健康増進を目的とした企業側の積極的な取り組みは、コストでなく将来の投資である」という考え方に基づいています。

アメリカでは1990年代から、日本では2009年頃から大規模法人を中心に健康に向けた取り組みが広がり、健康経営普及に向けた経済産業省の「健康経営銘柄」や「健康経営有料法人認定制度」などの取り組みもあって、中小規模法人でも導入が加速しています。

4. リモートワークの増加

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは人々の暮らしに大きな変化をもたらしました。企業ではリモートワークへの移行が急速し、人と顔を合わせてもなるべく会話を避けるなどの変化により、従業員が心身の不調を訴える事例も増えています。結果として、ウェルビーイングに注目する企業が増えました。

マインドフルネスとウェルビーイング

個人でマインドフルネスを実践している人は、自己認識が高まり、物事をあるがままに受け止める能力が高まります。それと同じように、チームでマインドフルネスに取り組めば、そのチームは、自分たちを一つのチームとして認識し、そのようなあり方を受け入れる能力が高まるのです。チーム全体として、そのチームの目的、課題、役割、力学、構造を認識できるようになるとされています。

集団レベルのマインドフルネスを達成できているチームは、チーム全体の課題と目標を皆が理解していて、メンバーの間に形成される力学を認識してそれに対処することができ、また、有害な内部対立をあまり経験せず、心理的安全性が高いという考察があります。

直接対面して活動するにせよ、バーチャルで活動するにせよ、集団レベルでマインドフルネスを実践できているチームは、そうでないチームよりも好ましい結果を得られるという研究結果もあり、そうした傾向は、危機の時には特に顕著になると言われています。

出典:ハーバード・ビジネス・レビュー「マインドフルネスにはチームで取り組むべきであるーウェルビーイングと仕事の満足度を高める」

マインドフルネスにチームで取り組む意義

マインドフルネスは、ストレスと不安を和らげ、レジリエンス、拡散的思考、仕事への満足度、集中力、リーダーの行動の柔軟性を高める効果があることが科学的に実証されていますが、ビジネスでの価値創造という視点で考えると、単に個々人がマインドフルネスに取り組むだけで十分なのかという疑問があります。

個人がせっかくマインドフルネスを実践しても、個人やチームが仕事で成功できるかどうかに関しては、チームの文化によってその効果が打ち消されてしまうことがあるため、チームでマインドフルネスに取り組む意義は大きいと考えます。

例えば、個人でマインドフルネスを実践している人は、自己認識が高まり、物事をあるがままに受け止める能力が高まります。それと同じように、チームでマインドフルネスに取り組めば、そのチームは、自分たちを一つのチームとして認識し、そのようなあり方を受け入れる能力が高まるため、チーム全体として、そのチームの目的、課題、役割、力学、構造を認識できるようになることが期待できます。

マインドフルネストライアルプログラム

「まずは一回試してみたい」「単発イベントして導入したい」」というご要望を持つ企業様におすすめのプログラムです。

- 研修の位置付け:メンタルヘルスケアに興味を持つきっかけとして

- 期待できる効果:「今ここ」に注意を向けて、ありのままに観るマインドフルネス。メンタルを健康に保ち、生産性や創造性を高める手法として、米国IT企業をはじめ世界中で注目を集めています。その意味や普及の背景、手法など、マインドフルネスとは実際にどのようなものなのかについて、理論と実践を通じて学ぶことで、セルフメンタルヘルスケアの考え方と手法が身につきます。

- 研修概要:マインドフルネスの基礎知識の習得と、マインドフルネス瞑想の実践を通じて、頭と心でマインドフルネスを体感するプログラムです。また、誰もが感じているストレスについて、そのメカニズムを学び、マインドフルネスの実践を通じた対処法や予防法について学びます。

- 本研修の対象:全従業員

- 受講人数:99名まで

- 開催形式:対面またはオンライン

- 研修時間:60分

- 講師:株式会社Lay代表 野村 里奈

- 受講環境:オフィスやご自宅など、ご都合の良い場所からご受講いただけます。人目が気にならない静かな場所でのご受講を推奨いたします。

- 服装:普段の仕事着でご受講いただけます。

- トライアルプログラムは特別価格でのご提供のため、弊社で作成した「オンライントライアル研修業務委託契約書」に基づき開催させていただいております。詳しくはお問い合わせください。

|

オープニング (約5分) |

– | カリキュラム紹介・講師自己紹介 |

|

Part1 (約20分) |

マインドフルネス

の基礎知識 |

メンタルを健康に保ち、生産性や創造性を高める手法として、米国IT企業をはじめ世界中で注目を集めているマインドフルネス。その意味や普及の背景、手法など、マインドフルネスとは実際にどのようなものなのかについて学びます。 |

|

マインドフルネス瞑想(ショート) |

マインドフルネス瞑想の中でも代表的な「呼吸瞑想」を実践。普段は無意識に行っている呼吸に注意を向け、思考や感情が浮かんできたら、それらに気づいて再び呼吸に注意を戻す瞑想法です。呼吸も思考・感情も今ここにあるもの。「今ここをありのまま」に観ている心の状態を体感します。 |

|

|

Part2 (約25分) |

ストレス

とマインドフルネス |

誰もが感じているストレス。自己成長を促進するストレスもありますが、意欲を停滞させたり、心身の不調を引き起こすようなストレスには対処や予防が必要です。ストレスのメカニズムを知り、マインドフルネスの実践を通じた対処法や予防法を学びます。 |

| マインドフルネスストレッチ | PC作業や、ストレスで凝り固まった首肩まわりを、椅子に座ったまま行うストレッチでほぐします。自分の身体の状態に注意を向けながらストレッチを行うことで、普段から自分の身体の状態に気づきやすくなり、また、瞑想前に行うことで瞑想に集中しやすくなります。 | |

| マインドフルネス瞑想(ミディアム) | 呼吸瞑想をじっくり実践します。実践のポイントやFAQなどもご紹介します。 | |

| クロージング

(約10分) |

気づきの共有・Q&A | 気づきを言語化して共有したり、疑問をその場で解決することで、理解や学びを深めます。 |

期間限定料金

オンライン形式:98,000円(税別) ※通常料金:198,000円(税別)

対面形式(首都圏):148,000円(税別) ※通常料金:298,000円(税別)

- 研修を通じて、より深いところにある社員の声を聴くことができ、自社のメンタルヘルスケアのあり方についてだけでなく、経営や、企業活動報告に役立っていると感じます。社員の困りごとやニーズを引き出すために、漠然と社員アンケートを実施してもそれらを引き出すことは難しいですが、具体的なテーマを設けた研修ごとに(今回であればマインドフルネス)アンケートを実施することによって、よりリアルな声を聴くことが出来たと感じています。(大手医療品・食品原材料販売会社様)

- 受講者に大変好評で、人事部門としても、企業としても大変助かりました。終了後に自社で実施したアンケートでは、受講者の約9割が、セミナー内容、講師の教え方、分かりやすさなどに満足したと回答し、「マインドフルネスという言葉は耳にしたことがあったが、実際にどんなものかは分からなかったので、短時間で理論から実践まで理解することができ有意義だった」「実践は、今後取り入れようと思った」等の声が寄せられました。(大手広告代理店様)

マインドフルネス8週間プログラム

マインドフルネスは、実践を継続することにより、効果や変化が表れます。しかし、実践を継続することは、忙しい日々の中で新しい習慣を身につけることであるため、決して容易ではありません。Layでは、実践の継続をサポートする8週間の継続プログラムをご用意しています。また、自社開発したWebアプリで、プログラム前後のマインドフルネスの程度を測定し、その変化を可視化します。

プログラム概要

マインドフルネスの理論と実践を組み合わせた全4回、8週間のプログラムです。理論編では、まず、マインドフルネスの基礎知識を学び、それを応用して、ストレスマネジメント、コミュニケーションスキル、ウェルビーイングの追求と学びを進めていきます。実践編では、毎回さまざまな種類のマインドフルネス瞑想をご紹介するため、受講者一人一人に合うマインドフルネス瞑想が見つかります。

期待できる効果

マインドフルネスの基礎的な理解と実践、ストレスの適切な管理と緩和、コミュニケーション能力の強化、そして全人的なウェルビーイングの向上。これらは個人の生活の質を向上させるだけでなく、職場でのパフォーマンスやチームの連携も強化します。

受講対象者

全ての従業員

開催形式

対面またはオンライン

開催回数

全4回(隔週で開催)

開催時間

60分/回

講師

株式会社Lay 野村里奈

プログラム内容

第1回:マインドフルネスの基礎知識

メンタルを健康に保ち、生産性や創造性を高める手法として、米国IT企業をはじめ世界中で注目を集めているマインドフルネス。その意味や普及の背景、手法など、マインドフルネスとは実際にどのようなものなのかについて学びます。瞑想を行う前に椅子に座ったままできるストレッチで体の緊張をほぐした後、「呼吸瞑想」を実践。最後に気づきの共有やQ&Aの時間を設けています。

第2回:ストレスとマインドフルネス

誰もが感じているストレス。自己成長を促進するストレスもありますが、意欲を停滞させたり、心身の不調を引き起こすようなストレスには対処や予防が必要です。ストレスのメカニズムを知り、マインドフルネスの実践を通じた対処法や予防法を学びます。瞑想を行う前に椅子に座ったままできるストレッチで体の緊張をほぐした後、「ボディスキャン瞑想」を実践。最後に気づきの共有やQ&Aの時間を設けています。

第3回:コミュニケーションとマインドフルネス

コミュニケーションはビジネス成功にとって必要不可欠で、個々の満足度とチームの成功に寄与します。しかし、自己表現や他者の理解の難しさが障害となることがあります。マインドフルネスを活用し、自己と他者への理解を深め、共感を育むコミュニケーションスキルを学びます。瞑想を行う前に椅子に座ったままできるストレッチで体の緊張をほぐした後、「書く瞑想(ジャーナリング)」を実践。最後に気づきの共有やQ&Aの時間を設けています。

第4回:ウェルビーイングとマインドフルネス

ウェルビーイングは仕事のパフォーマンスだけでなく、職場の雰囲気や個々の幸福感にも大きく影響します。自身の全体的な生活の質を高めるための視点が必要です。マインドフルネスを活用して全人的なウェルビーイングを追求し、より良い働き方、生き方を見つけるヒントを学びます。瞑想を行う前に椅子に座ったままできるストレッチで体の緊張をほぐした後、「慈悲の瞑想」を実践。最後に気づきの共有やQ&Aの時間を設けています。

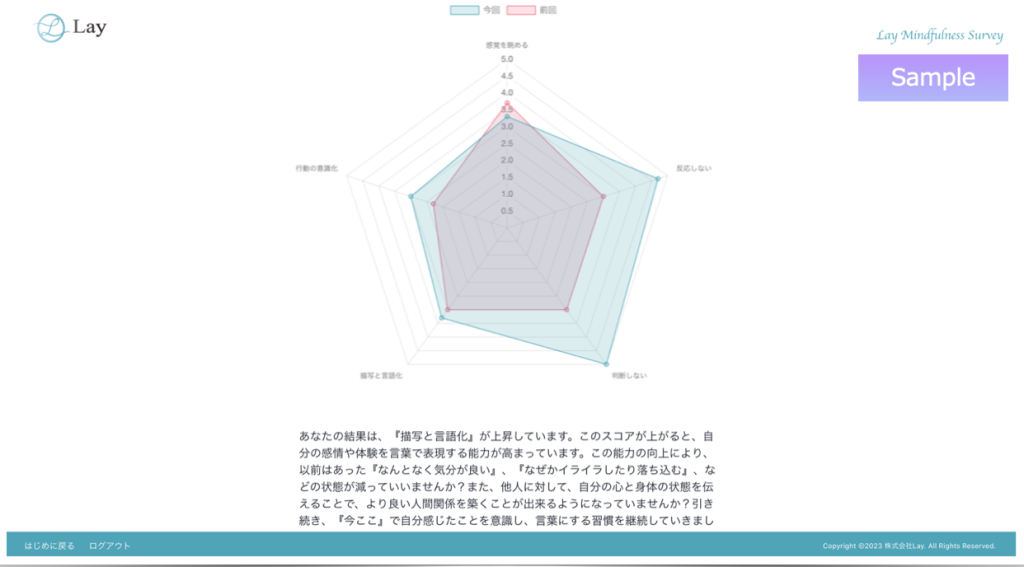

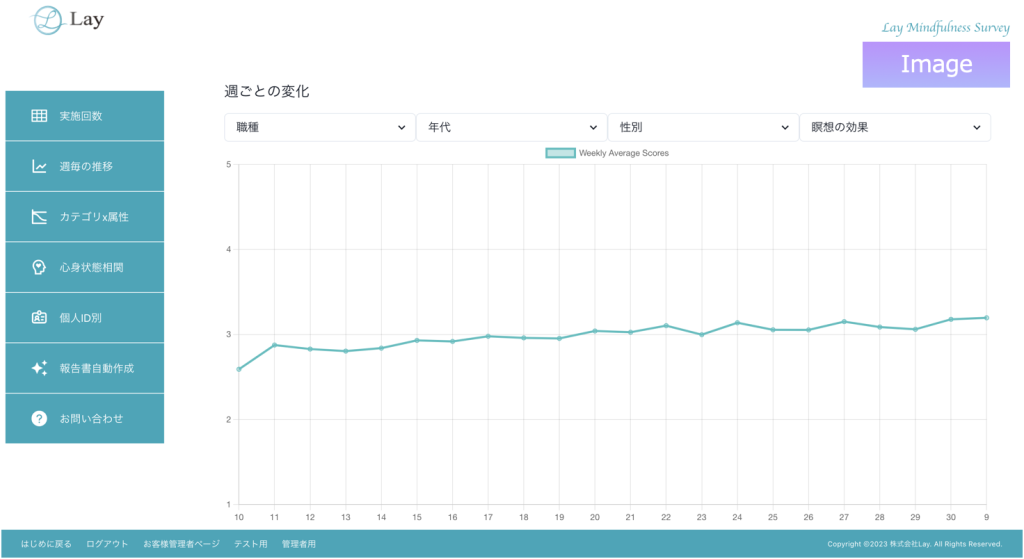

効果測定

自社開発のWebアプリケーションを使用して、8週間プログラム前後で1回ずつマインドフルネスの程度を測定し、その変化を可視化します。

【受講者用】効果測定結果サンプル

【人事部門用】効果測定結果イメージ ※開発中

※Webアプリの開発が完了するまでは、弊社にて全体の結果を分析したレポートをpdfファイルでお渡しします。

特典

日々の瞑想実践用に瞑想ガイド動画をご用意しています。

その他

テーマ、講義内容、時間、開催回数などのカスタマイズや対面開催にも対応しております。お話をお伺いした上でお見積りいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

料金

対面形式(首都圏)

99名まで:398,000円(税別)、200名まで:448,000円(税別)、300名まで:498,000円(税別)・300名以上:別途見積

オンライン形式

対面料金より15%OFF

- 自社で実施したアンケート結果では、満足度90%、理解度は97%と極めて好評でした。また、態度変容に繋がったと回答した社員は24%(これから態度変容に取り組みたいと回答した社員は74%)であり、「とにかく講師の方の口調が柔らかく、自然と心がほぐれていきました」「色々な気づきを得られたので、今後もストレスコントロールやメンタルバランスに積極的にトライしたい 」等のコメントも寄せられ、実際に社員の態度変容につながっていることを確認できるセミナーでした。(大手通信会社様)

- 社員にとって、会社はコミュニティの一つ。責任感だけで仕事をやっていただくのではなく、楽しさや快適さを提供することも会社の役割だと認識しています。マインドフルネスのワークショップで、社員が共通体験を持つことは、コミュニティ構築に役立ったと感じました。また、非日常的な体験を持つことは、リモートワークが進む昨今、非常に貴重な機会となりました。(デジタルマーケティング会社様)

-

多くの参加者の方に好評をいただまして、アンケートの中には野村様個人に対する好評の声も含まれておりました。改めて、野村様に依頼して大変良かったと感じております。ありがとうございました。今後も、また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。(大手総合電気メーカー労働組合様)

理論と実践を組み合わせたプログラム

3,500人以上のビジネスパーソンと、1,850人以上の大学生・専門学校生にマインドフルネスと瞑想を教え(2024年2月現在)、受講者からのフィードバックをもとに開発したLay®️オリジナルプログラム。ベースのプログラムは、理論と実践(マインドフルネスストレッチと瞑想)で構成されています。マインドフルネスは心の筋トレと言われていますが、心と体は表裏一体。ストレッチを瞑想と組み合わせることで、心身を整えていきます。

企業様のニーズに合わせて、複数のプログラムをご用意しています。まずは一回体験してみたい企業様向けの「トライアルプログラム」と、効果を確実にしたい企業様向けの「継続プログラム」をご用意しています。

効果測定

プログラムの効果測定についてもご相談いただけます。

実績例:

- 質問フォームによるマインドフルネスの程度変化の測定

- コメント分析による無意識下での変化の測定

- 簡易的な脳波測定によるマインドフルネス瞑想の状態変化の測定

理論

マインドフルネスの意味や効果、普及の背景などの解説に加え、クライアント企業の課題解決に合わせ内容をレクチャーします。ビジネスパーソンは普段ロジカルシンキングで業務を行なっているため、理論をご理解いただいた上で実践に入ると、より効果を体感しやすい傾向があります。

マインドフルネスの効果については、身体、思考、感情に分け、それぞれの意味をお伝えしています。「なぜマインドフルネスが、ストレス軽減、創造力の向上、コミュニケーションの向上などビジネスにおける効果をもたらすのか?」を深く理解した上で実践を行うことで、効果と持続を確かなものにしていきます。

また、思考と感情が共鳴するために、どのようなマインドフルネスの手法が適しているかを、簡単な脳波測定と分析によって判断します。

講師は、東証一部上場企業での会社員経験、独立・起業経験があり、MBAホルダーであるLay代表の野村 里奈が務めます。クライアント企業様の経営状況をお伺いし、最適なプログラムをデザイン。野村はエグゼクティブコーチングも実施しているため、コーチングの手法を取り入れたインタラクティブなレクチャーを提供します。

参加者の声(一例)

- 理論を説明する時間と動作体験する時間のバランスがとても良く、初心者でも楽しくマインドフルネスを勉強できる内容だった。

- ロジカルに整理されていて分かりやすかった。

- 理論を先に説明していただけたことで安心して実践に取り組むことができた。

- 「マインドフルネスとは?」についても教えていただき、勉強になりました。確かに日々いろんなことを考えすぎているのかもしれないなと思いました。

- 講師の先生が常に笑顔でお話しされていて、内容も分かりやすかった。

実践(マインドフルネスストレッチ)

PC作業や、ストレスで凝り固まった首肩まわりを、椅子に座ったまま行うストレッチでほぐします。自分の身体の状態に注意を向けながらストレッチを行うことで、普段から自分の身体の状態に気づきやすくなり、また、瞑想前に行うことで瞑想に集中しやすくなります。

参加者の声(一例)

-

気持ちを落ち着けるだけでなく、固くなった体をほぐすためにもストレッチは有効だと感じたため(スッキリする)

-

ストレッチとその前の準備運動でだいぶ体がほぐれて肩こりなどは改善されたように思う。

-

自宅でも出来るストレッチ、気分転換の方法を分かりやすく解説いただけた。

- 座ったまま、すぐに簡単にストレッチをすることが出来るんだと学ぶことが出来ました。講師の方もおっしゃっていたように、ストレッチで少し体を動かしたあとに瞑想をすると、よりこころも体もすっきりしたので、休憩時間で取り入れたり、周りのひとにも共有していきたいと思います。ありがとうございました!

実践(瞑想)

椅子に座ったまま、講師のガイドでマインドフルネス瞑想を実施します。丁寧にガイドしますので、初心者の方でも難なく実践いただけます。

参加者の声(一例)

- 20分間もの長い瞑想をやり遂げた達成感や体験は素晴らしいものでした。これまで、毎日短時間でマインドフルネス瞑想を実施してきましたが、今後時間を延ばしてみようと思います。

- ストレッチの後、瞑想することによって、快適なマインドを維持できていると感じた。

- 呼吸瞑想中に何をすればよいかが具体的だった。

- 昼休みなど、仮眠をとる代わりに瞑想してみようかと思っています。

- 何かの思考に飲み込まれている状況の時ほど、マインドフルネスを行うと、気持ちが整い、ことに対峙しやすくなると思うので、そういう取り入れ方をしたいと改めて感じました。

1. お問合せ

まずは、こちらのフォームよりお問い合わせください。マインドフルネスの知識やご経験がなくてもご心配いりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

また、現在、導入をご検討中の人事ご担当者限定で、15分間のショートプログラム(マインドフルネスの理論と実践)の個別体験会を実施しています。導入をご検討しているものの、ご担当者様ご自身も、マインドフルネスを未経験であることは少なくありません。一度ご体験いただきますと、マインドフルネスの理解が少し深まった状態で検討することができるようになります。ご希望の場合は、以下の問い合わせフォームの「ご相談内容・ご連絡事項」欄に、その旨ご記載ください。

2. ヒアリングセッション

企業様において、どのような課題があり、どのような組織を目指したいかなど、プログラム導入の目的についてヒアリングさせていただきます。研修プランや事例をご紹介したり、不明点などにも丁寧にお応えいたしますのでご安心ください。

3. 研修プログラムのご提案

ヒアリングセッション内容にもとづいた研修プログラムをご提案いたします。フィードバックをいただきながら、企業さまと一緒に最適なプログラムを作成していきます。

4. 導入スタート

マインドフルネス研修を実施します。

Q. 期待できる効果にはどのようなものがありますか?

事象や心を「ありのまま観る」ようになること(マインドフルネス)で、脳の機能が変化し、ストレス低減やコミュニケーション向上などの効果が現れます。

Q. オンラインでも効果がありますか?

テレワーク化が進む中、現在、8割近くの法人様がオンラインプログラムをご利用されており、全国各地の拠点やオフィスや出先からだけでなく、ご自宅からご参加いただいています。対話やワークなどを取り入れたインタラクティブなプログラムにより、多くの方に効果を実感していただいています。

Q. どのような場所を用意すれば良いですか?

オンラインプログラムのため、ご自宅やオフィスなど、各人のご都合の良い場所からご参加いただいています。可能であれば、できるだけマインドフルネス瞑想に集中できる静かな環境をご準備いただくことをお勧めしています。オフィスの場合には、自席からではなく、会議室などをご準備いただく企業様が多いです。

Q. どのような服装で参加すれば良いですか?

普段通りの仕事着でご参加いただくことができます。

Q. 導入した企業や従業員からの感想やフィードバックにはどのようなものがありますか?

受講者の皆様からは、「ストレス低減」や「コミュニケーション向上」に関する効果、企業様からは、「メンタルヘルスケアに関する従業員のニーズの把握」や「コミュニティ構築に役立った」など、たくさんの感想やフィードバックをいただいております。

企業様の声「マインドフルネス8週間プログラム」 「マインドフルネストライアルプログラム」

Q. Layの企業プログラムの特長はどのようなものですか?

3,500人以上のビジネスパーソンと、1,850人以上の大学生・専門学校生にマインドフルネスと瞑想を教えた実績を持ち(2024年2月現在)、その受講者からのフィードバックをもとに開発したLay®オリジナルのマインドフルネスプログラム。理論と実践(マインドフルネスストレッチと瞑想)で構成されています。また、トライアルプログラムや継続プログラムなど、複数のプログラムをご用意しています。

Q. マインドフルネスの効果を確実にしていくために大切なことにはどのようなことがありますか?

マインドフルネスは、継続することにより、脳の機能が変化し、効果が現れます。したがって、継続することが大切です。しかし継続は、新しい習慣を身につけることになりますので、ある程度の期間を要します。私たちにに備わっている、生命維持機能とも呼ばれるシステムである「ホメオタシス」が、変化から守って今までと同じ状態にしようとするため、じっくり取り組む姿勢が大切です。弊社では複数回の継続プログラムをご用意しています。継続の動機付けや、疑問質問などをクリアにしながら取り組むことができるため、マインドフルネスの習慣化をサポートします。

Q. 1回のみのレッスンや講座をお願いすることもできますか?

はい、対応可能です。トライアルプログラムをご用意しています。マインドフルネスは、継続することにより、脳の機能が変化し、効果が現れるため、継続が大切です。しかし、1回のレッスンや講座でも、マインドフルな状態を体験していただいたり、理論や知識に触れることでマインドフルネスに興味や関心を持っていただくきっかけとして導入される法人様もいらっしゃいます。

Q. 自社にマインドフルネス研修が向いているのか判断できないのですが、相談に乗っていただくことは可能ですか?

はい、もちろん可能です。ぜひお話をお聞かせください。どのような課題があり、どのような組織を目指したいかなど、プログラム導入の目的についてヒアリングさせていただきます。研修事例を説明したり、不明点などにも丁寧にお応えいたしますのでご安心ください。こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。